Afriqua präsentiert – In Clubs hört man Zwischenrufe nicht so gut wie auf Comedy-Veranstaltungen, aber glauben Sie mir: es gibt sie trotzdem. Im Laufe meiner DJ-Karriere hatte ich damit zum Glück selten zu tun (oder sie waren vielleicht einfach zu leise), und tatsächlich warf mich keiner davon so sehr aus der Bahn wie der eines besoffenen Typs, der immer wieder brüllte: „Das klingt doch alles gleich!”

Ich behaupte von mir, im Flow nicht unbedingt zu übertriebener Selbstkritik zu neigen, sein Feedback jedoch brachte mich tatsächlich ins Wanken – ja, es bescherte mir vor tausend Menschen in einem Budapester Technobunker eine handfeste philosophische Krise. Ich meine, Hand aufs Herz: Wenn man darüber nachdenkt, klingt ja wirklich alles gleich, oder? Boom, Boom, Boom, Snares, Hats, ein paar sexy Septakkorde, vielleicht ab und an nette Vocals und Sound-Effekte. Ist das schon die Essenz von Musik? Ist es das, worum es im Leben geht? Wieso werde ich für sowas überhaupt bezahlt? Warum habe ich nicht einfach BWL studiert?

Nach ein paar guten Übergängen, ein paar Whoops, ein paar lächelnden Blicken von den Leuten in der ersten Reihe und ein paar therapeutischen Whiskeyschlucken war ich schließlich wieder ganz der Alte. Die Menge war auf meiner Seite, die Hüften in Bewegung, das Energielevel ging nach oben und der Typ im Manchester-Trikot wurde Teil meiner halbbewussten Fundgrube an potenziellen künftigen Essay-Anekdoten. Groove rettete mir wieder einmal den Abend.

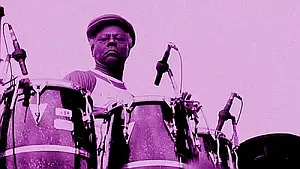

Groove ist die Kernenergie Schwarzer Musik, er bestimmt die feinen rhythmischen Nuancen, die eine Gruppe aus tausenden Menschen auf einen Schlag miteinander verbinden. Wenn es nach George Clinton geht, hatte Groove die Macht, eine komplette Nation zu vereinen. Was aber ist Groove? Es ist eigentlich unmöglich, ihn schriftlich einzufangen, und auch lebenslanges Üben macht ihn nicht einfach verfügbar – wenn er aber da ist, dann kann man ihn nicht ignorieren. Der hypnotische Rhythmus afrikanischer Percussion, der mit jeder Wiederholung ein bisschen transzendenter wird, der spontane Schmerz im Nacken beim Hören eines scheinbar simplen Boom-Bap-Beats von DJ Premiere, der Moment, wenn eine komplette Party ausrastet, sobald der DJ eine Platte ins Ausgangstempo zurückfallen lässt – all das sind Beispiele für Groove in Aktion, oder eher: in Interaktion. Der Grund dafür, dass Groove so schwer festzuhalten ist, ist nämlich, dass er nicht aus einer Quelle oder einer Richtung kommt, sondern vielmehr aus einem Zusammenspiel verschiedener Quellen und Richtungen.

Es geht dabei um die wild gegensätzlichen Stimmen und Instrumente eines afrikanischen Ensembles, die zusammen einen stabilen Flow finden, um Clyde Stubblefields Schlagzeug, um einen Psych-Rock-Gitarristen aus den 60ern, Hip-Hop-Vocals aus den 80ern, und darum, wie all das zusammenfließt – es geht um zwei Tracks, die eigentlich nicht zusammenpassen sollten, es aber trotzdem irgendwie tun, und die die Energie auf dem Dancefloor in Richtung Sonnenaufgang ziehen. Jene rhythmischen Interaktionen, und all die verschiedenen Polyrhythmen, die daraus hervorgehen, sind der Schlüssel zur ureigenen rhythmischen Wirkung Schwarzer Musik.

Polyrhythmen entstehen, wenn aus der Kombination einfacher Rhythmen komplexere rhythmische Strukturen entstehen, die mehr sind als die Summe ihrer Teile. Wenn man Blue Notes als die „Noten zwischen den Noten” begreift, können wir uns Polyrhythmen als die Rhythmen zwischen den Rhythmen vorstellen. Das einfachste und gebräuchlichste Beispiel ist ein 2-gegen-3-Polyrhythmus, der aus der Gegenüberstellung einer dreinotigen rhythmischen Sequenz und einer zweinotigen rhythmischen Sequenz derselben Länge besteht. Man stelle sich vor, man wiederholt „Go Tell It” und „Mountain” gleichzeitig, wobei die jeweils erste Silbe bei jedem Durchgang zum selben Zeitpunkt gesagt wird.

Da „Go Tell It” drei Silben hat und „Mountain” nur zwei, kommt die zweite Silbe von „Mountain” zwischen dem „Tell” und dem „It” jeden Durchgangs. Auf einer abstrakteren Ebene jenseits der Worte können wir uns die Silben auch als das Ticken eines Metronoms vorstellen. Was bleibt, sind zwei identische, konstante und wesentlich rhythmische Sounds, die zu verschiedenen Zeiten erklingen, vielleicht einer bei 120 BPM und der andere bei 80, oder einer bei 150 und der andere bei 100. Wenn man ein Metronom stoppt, läuft das andere einfach weiter, ohne Ursprung und Ziel. Man könnte an dieser Stelle „1,2,3,4” einzählen, um dem einsam klickenden Sound im Kopf zumindest irgendeine Struktur zu geben, die Sequenz könnte jedoch genauso gut irgendeine andere Länge haben. Erst, wenn das andere Metronom wieder einschaltet wird, nehmen die stoischen Klickgeräusche eine musikalische Form an. Die Momente, in denen die Klicks zusammentreffen, verleihen beiden von ihnen einen Fixpunkt in Raum und Zeit. Sogar in ihrer reduziertesten Form, ohne jede Klangfarbe, Tonhöhe oder Worte, klingen die seelenlosen Klicktöne wie Musik. Sie beginnen zu grooven.

Der obig zwischen Triolen und Duolen beschriebene Prozess kann zwischen Rhythmen aller Längen stattfinden. Man könnte ein Metronom auf 160 BPM stellen und ein anderes auf 120, um bei einem etwas komplexeren, aber genauso gebräuchlichen Polyrhythmus zu landen: 3 gegen 4. Man kann das Spiel so weit treiben, wie man möchte: 5 gegen 4, 13 gegen 5, 27 gegen 8… ab einem gewissen Nerdlevel jedoch ist das Ohr zu desorientiert, um noch ein Muster zu erkennen, und hört nur noch eine Kakophonie beliebiger Metronom-Klicks – Lärm. Schwarze Musik nutzt oft die Polyrhythmen am groovigeren Ende des Spektrums, diejenigen, die simpel genug sind um unmittelbar verstanden zu werden, und gleichzeitig komplex genug, um unmittelbar Wirkung zu entfalten.

Andere Arten von Musik mögen zwar ebenso mit polyrhythmischen Elementen aufwarten – etwa die Lead-Stimme, die ornamentale Triolen über instrumentale Begleitung in Form von Duolen singt – ihre Alleinstellung und der repetitive Gebrauch sind der Schwarzen Musik jedoch einzigartig. Polyrhythmen gestalten alles, vom unverkennbaren rhythmischen Antrieb afrikanischer Drums bis hin zum ansteckenden Elan des Salsa. Polyrhythmen machen Wiederholung interessant, sie machen das Einfache komplex. Jene Rhythmen zwischen den Rhythmen machen es möglich, dass Musik, die „immer genau gleich” klingt, in ständiger Bewegung ist und immer neuen Ausdruck findet.

Man mag versucht sein, aus mathematischer Perspektive tiefer in die komplexeren Polyrhythmen einzutauchen. Dies ginge aber am Kern der Sache vorbei: Der Nuancenreichtum und das expressive Potenzial selbst der einfachsten Polyrhythmen. Nehmen wir etwa die scheinbar einfache 2-gegen-3-Struktur aus unserem vorherigen Beispiel. Sie ist in der afrikanischen Musik so verbreitet, dass man nach fünf Minuten des Auf-den-Tisch-Klopfens die Präsenz früher afrikanischer Vorfahren fühlt – auch wenn man aus Schweden kommt. Es handelt sich dabei um den Herzschlag afrikanischer Musik, er durchzieht alle musikalischen Kapitel der Diaspora. Afrikanische Musik hat einzigartige Glocken-Pattern hervorgebracht, die zu deren rhythmischen Rückenmark avancierten, und die in der Musik afrikanischer Sklaven über den Atlantik hinweg nicht an Bedeutung verloren.

Diese Pattern zeichnet aus, dass sie sowohl im Kontext von Triolen als auch von Duolen funktionieren, sie sind Sinnbild und Motor des 2-gegen-3-Spielgefühls. Das am einfachsten wiedererkennbare Beispiel für das Pattern ist in der afro-karibischen Musik als Son Clave bekannt, im afrikanisch-amerikanischen Kontext als Hambone-Rhythmus. Es handelt sich dabei um ein zweitaktiges Muster, das durch einen dreier-Takt und eine zweier-Sekunde in perfekter Balance ist. Der Rhythmus wird auch „Bo Diddley”-Rhythmus genannt, nach dem gleichnamigen Stück, das den Hambone-Groove erstmals in einem Rocksong verwendete. Ich muss jedoch zugeben, dass das – sogar für mich – effektivste Beispiel immer noch der erste Riff von „Faith” von George Michael ist. So groß der Einfluss subsaharischer Glocken-Patterns auf frühere Wham!-Mitglieder jedoch auch gewesen sein mag, ihre Relevanz für die Musik der Karibik und Lateinamerikas bleibt beispiellos.

Der Son Clave und andere Clave-Rhythmen („Clave” ist spanisch für „Schlüssel”) sind grundlegende Elemente der Musikgenres der Region. Der Son und die ihm eng verwandten Rumba Clave-Rhythmen sind die bestimmendsten Charakteristika für afro-kubanische Genres wie Rumba, Congo, Mambo und Salsa. Ich finde Gefallen an der Vorstellung, dass jene rhythmisch reichhaltigen Tanzmusik-Genres sich mehr über ihre rhythmischen Strukturen definieren als über ihre Melodien.

Dieselbe Art der traditionellen 2-gegen-3-Clave-Rhythmen sind der rhythmische Schlüssel zu unterschiedlichsten Genres vom brasilianischen Bossa Nova über Jamaikanischen Dancehall bis hin zu zeitgenössischem Reggaeton aus Puerto Rico. Die polyrhythmische Basis kommt in diesen Genres meist stark zum Ausdruck, und ich würde sogar behaupten, dass jene Eigenschaft, rhythmische „Keys” [deutsch: Schlüssel, aber auch Tonarten; Anm. der Übersetzung] zu haben, in gewisser Weise die gesamte Schwarze Musiktradition prägt. Könnte man die omnipräsente Four-to-the-floor-Kick, die Clap auf 2 und 4, und Offbeat-Hihats schließlich nicht einfach die House Clave nennen? Und würde jemand fragen, was Jungle oder Hip-Hop ist, würden die meisten Menschen wohl eher beatboxen, als eine Melodie zu singen.

Der hohe Stellenwert von Swing und Groove zeigt sogar im Falle der weniger explizit polyrhythmischen Genres Schwarzer Musik – etwa House, Techno und Hip-Hop – deren tiefe und doch subtile Verbindung mit ihren polyrhythmischen afrikanischen Wurzeln. Im Endeffekt geht es bei derlei mystifizierten Kategorien darum, zu entscheiden, wo jeder einzelne Sound im Spektrum zwischen Duolen und Triolen sitzt, und wie sie miteinander agieren. Ich denke aber, dass man das einfach über die komplette Schwarze Musik sagen könnte. Am Ende klingt eben alles gleich.

Polyrhythmen kommen im gesamten Spektrum Schwarzer Musik vor. Beispiele liefert die Playlist: Principles of Black Music – Polyrhythms – zu finden unter Afriqua – bei Spotify

Mehr zu Afriqua gibt es auf Instagram, Facebook, Soundcloud, YouTube und Bandcamp

Unter: Principles of Black Music – Polyrhythmen bei Ableton.de erschienen

Text: Adam Longman Parker

Bald erscheint der fünfte Teil der Essayserie: „Die Grundlagen der Black Music: Improvisation”

Mehr Infos zu Afriqua gibt es auf Instagram, Facebook, Soundcloud, YouTube und Bandcamp

Erschienen bei Ableton.de:

www.ableton.com/de/blog/afriqua-presents-principles-of-black-music-polyrhythms/

Bildnachweis:

Beitragsfoto entnommen von Ableton.de

Foto von Afriqua / Adam Longman Parker auf facebook.com/AfriquaMusic – Artwork by Stephanie Moran and A.D.Deertz

Prima